第12回文化庁メディア芸術祭

2009年2月4日~2009年2月15日

国立新美術館

アートが与える感動と、そのために必要な時間と手間

2009年2月15日

本展覧会は、文化庁主催の複合的展覧会である。主催者発表によれば、今回の展覧会には2000以上の応募があり、そのうち500作品以上が40を超える世界中の国々からの応募であるという。展覧会は、アート、エンターテインメント、マンガ、アニメーションの4部門に分かれ、それぞれの部門で優秀な作品を展示している。本欄では、特にアート部門に的を絞って展覧会の様子をお伝えする。

今回、アート部門には1000を超える応募があったという。その内、400作品以上が海外からの応募であるという。主催者によるアート部門挨拶文には興味深いことが書かれていた。アートとはすべからく作者の内部から生じるものであるものの、自身と作品の対象との関わり合いにおいて、そのベクトルが内に向かうか、外に向かうかの違いが日本と海外の作品との間には如実に表れたという。海外の作品は、このベクトルが外に向かうものが圧倒的に多く、自身と社会との関係性を問う作品が多数を占めたという。日本国内からの応募については特段記述は見られなかったが、ベクトルは内向きであることが多く、より自身の内面を掘り下げる作品が多くみられたのかもしれない。

いずれにせよ、会場は入口で入場制限がされるほど盛況だった。私自身の予想に反し、本展覧会での一番人気はアート部門であった。同じくらい人気を集めていた部門がエンターテインメントであり、アニメーション、マンガ部門その後に続いた。10分ほど待ってやっと会場内に入ると、「Moment - performatives spazieren」という壁面にプロジェクターにより投影された映像作品が最初に目に飛び込んできた。作者は田口行弘。10数枚の灰色の長い板の集団がヨーロッパの何処かの街を(最後にドイツ・ベルリンであることが分かる。)足早に、しかしながら所々で立ち止まって、板と板同士で幾何学的な模様を作ったり、出来上がったその幾何学模様が動いてまるでその模様がダンスをしているように見えたり、板が重なりあって公園のベンチとベンチの間に臨時のベンチを作ったり、芝生の上で人々がランチを楽しめるよう臨時のテーブルになっり、人々がバレーボールを楽しめるようバレーボールのネットになってあげたりと、サービス精神旺盛な板達が街を縦横無尽に駆け巡るユーモアに富んだスピード感のある楽しい作品である(写真1参照)。映像のすぐ隣には作者の田口が描いたと思われる動画映像の一場面毎の設計図と呼ぶべきラフ画も展示されている。田口は、このラフ画を参考に、一つ一つのシーンを丹念にビデオで撮っては、次の場面に移り10数枚の板を別の形にセットしてまたそれを撮るということを繰り返したのであろう。出来上がった一連の動画を編集した後、見る者にスピード感を感じさせるために高速再生をしていると思われる。手間と時間がかかった作品であると感じた。

次に興味が惹かれた作品も映像作品である。作品名は「Standard Time」作者はMark Formanex。画面上には、草の生い茂る原っぱでなにやら作業にいそしむ複数の作業服を着た男たちの姿が見える。彼らはなにやら忙しく木製の板を動かしている。それが木製の板によりデジタル時計風に表現された時刻であることにはすぐ気がついた。この作品の面白いところは表示される時刻が現実の時刻と同期していることであり、また時の経過が作業服を来た男たちの、木製の板を動かして固定するという作業により表現される点である。現実に、時間が1分経つか経たないうちに、一旦は画面上から見えなくなった作業着の男たちが再び登場し、板を動かし、時刻を1分進めた後、また板を固定する。この作業が延々と続くため、作業風の男たちはひっきりなしに画面から消えては登場し、また画面から去っていくということが繰り返される。作品説明によれば、この作業は延々24時間繰り返され、計1600回もの撮影を繰り返したという。根気が要求される大変な作品である。(写真2参照)

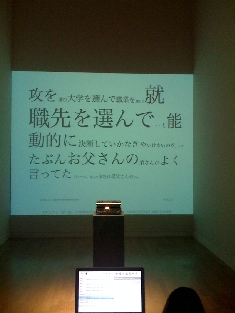

次に、「タイプトレース道~舞城王太郎の巻」という映像作品も面白かった。作者は合作で、遠藤拓己、ドミニク・チェン、舞城王太郎の3人。この作品は、舞城王太郎という小説家が、ある時点、ある場所にてタイピングして書いた小説を、そのタイピング過程をソフトウェアにより記憶させ、それを自動タイピングさせ、タイピングによって生じる文字列をプロジェクターにより壁面に投影させるものである。視覚効果を狙うためだろう、タイピングされた文字の一部は拡大されて表示されている(写真3参照)。小説を読む場合、通常視覚効果を楽しむことは小説上に時折見られる挿絵を見る以外にはあまりないが、この作品では小説が生まれる瞬間瞬間を動画を見るように楽しむことができる。最も、視覚効果に注意が向けられすぎて肝心の小説の中身まで十分に把握できないのは問題であるといえば問題かもしれないが。。

本展覧会のアート部門には、映像作品以外にももちろん興味深い作品はある。Markus Kisonの「touched echo」がそうである(写真4参照)。正面にはスクリーン上にプリントされた川べりの様子が見える。その手前には黒っぽい欄干があり、そこに人が並んで耳をふさぎ体を覆うように欄干に肘かけじっとしている。何をしているのだろうと思って欄干に近づくと、その上には真鍮製の板があり、そこには「2-3-1945」という数字とともに欄干に肘かけ耳を覆う仕草をした人物が描かれている。自分も欄干に肘かけ耳を覆ってみると、耳の奥からかすかに音が聞こえてくる。耳を凝らすと、それは銃声であったり、爆撃音であったりするような気がする。作品説明によれば、その音は第二次世界大戦時の連合国によるドイツ・ドレスデンでの空襲音であるらしい。この作品は、当時の空襲音を、骨振動の原理を利用して再現したものらしい。当時連合国の爆撃に襲われた人々は、耳を塞いで体を覆って空襲を耐え忍んだという。その様子は、この作品を理解するために我々自身がとる姿そのものに他ならない。

今回の展覧会を拝見して改めて強く感じたことがある。本展覧会に発表された作品はその発想が優れていることはもちろんであるが、どの作品も多くの手間と時間をかけて誕生したと感じるものばかりである。こうして時間と手間をかけて生み出された作品の一つ一つこそが見る者の心を打つ。それは本当に素晴らしいことであり、それを実現してくれるすべてのアーティストに感謝の念をここに表したい。

この展覧会の詳細は下記まで。

http://plaza.bunka.go.jp/festival/2008/information/